15367392630

15367392630

15367392630

15367392630

在医美行业蓬勃发展的今天,激光美容、光子嫩肤、微针治疗等非手术类项目因其风险低、恢复快的特点,成为众多求美者的首选。然而,医美术后皮肤屏障受损引发的炎症反应,如红肿、灼热、刺痛甚至渗液,却让许多人陷入焦虑。此时,械二类医用敷料凭借其医疗级的安全性、精准的成分配比和科学的修复机制,成为术后修护的“黄金盾牌”。作为械二类医用敷料领域的标杆品牌,微肽生物通过创新技术与临床验证,为医美术后修复提供了高效、安全的解决方案。

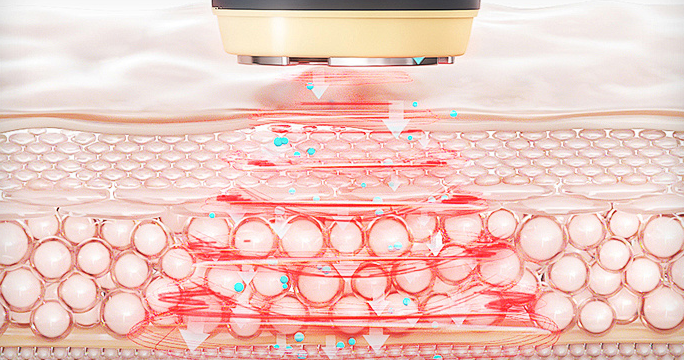

医美术后的炎症反应是皮肤自我修复的启动信号。激光、微针等治疗通过可控损伤激活免疫系统,释放促炎因子(如IL-1、TNF-α),引发血管扩张和神经末梢敏感,表现为红肿、灼热和疼痛。然而,若炎症反应过度或持续时间过长,会释放大量活性氧(ROS)和基质金属蛋白酶(MMPs),破坏胶原蛋白和弹性纤维,导致皮肤松弛、色素沉着(PIH)甚至瘢痕形成。临床观察显示,未进行抗炎干预的激光术后患者,PIH发生率显著高于规范使用械二类敷料的患者。

因此,术后修护的核心目标在于:抑制过度炎症,同时保留其修复功能,实现“抗炎-修复”平衡。

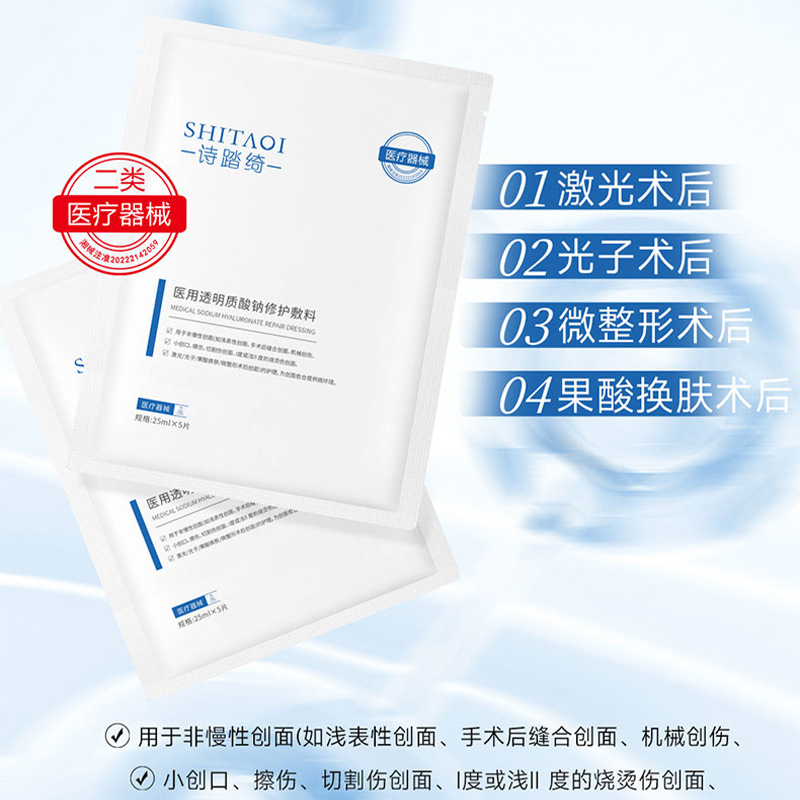

与普通护肤品相比,械二类医用敷料需通过国家药监局严格审批,其成分、生产环境和功效验证均符合医疗标准。以微肽生物为例,其产品线涵盖医用重组胶原蛋白敷料、透明质酸钠修护系列和贻贝粘蛋白修护产品,均通过无菌环境生产,并经过临床试验验证,确保安全性和有效性。

医美术后皮肤处于高敏感状态,传统护肤品中的香精、色素和防腐剂可能加重刺激。械二类敷料则采用“少即是多”的原则,以核心活性成分实现精准修复。例如:

械二类敷料的核心作用机制基于“湿性愈合理论”。传统干性愈合易导致创面脱水、结痂,延缓修复进程;而湿性环境可维持细胞活性,促进血管生成和上皮化。微肽生物的医用纤维膜创面敷料采用高纯度纤维素材料,具有优异的吸水性和透气性,能快速吸收渗液,保持创面湿润,同时防止细菌污染,为愈合提供理想微环境。

作为械二类医用敷料领域的创新者,微肽生物通过“成分研发-临床验证-产品迭代”的全链路模式,构建了术后修复的技术壁垒。

传统创伤敷料多依赖天然纤维或海藻酸盐,存在粘附性不足、生物活性低等问题。微肽生物通过基因重组技术,开发出医用重组胶原蛋白和贻贝粘蛋白,实现了成分的纯净度和稳定性提升。例如,其重组贻贝粘蛋白敷料在糖尿病足患者中应用后,创面愈合周期显著缩短,感染发生率大幅降低。

微肽生物的产品均经过多中心临床试验验证。例如,其医用透明质酸钠修护液在激光术后患者中使用后,红斑消退时间缩短,患者疼痛评分降低,且未出现过敏或刺激反应。此外,其医用重组胶原蛋白护理霜在浅表创面护理中,可促进表皮再生,减少瘢痕形成,成为术后修复的“全能选手”。

针对不同术后场景,微肽生物提供了差异化解决方案:

随着生物技术和材料科学的进步,械二类医用敷料正朝着“精准化”和“智能化”方向发展。微肽生物已布局以下领域:

医美术后修复是一场与时间的赛跑,而械二类医用敷料是这场赛跑中的“加速剂”。微肽生物凭借其医疗级的安全性、科学的修复机制和持续的创新力,为术后肌肤提供了从急救到长期维护的全周期解决方案。未来,随着技术的不断突破,械二类敷料将更深入地参与皮肤健康管理,成为医美行业不可或缺的“修复引擎”。